30 Jul 2019

30 Jul 2019

BY: Lucia.Moreno

Blog / Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

Personas como mercancía: La esclavitud del siglo XXI

Hoy, 30 de julio, el equipo de Aigolocis se suma al Día Mundial contra la Trata de Personas. Probablemente, hayáis oído hablar de la misma, pero ¿sabéis realmente en qué consiste? ¿cuál es la cifra de víctimas? ¿ocurre en nuestro país?

La trata de personas es uno de los grandes problemas actuales que vulnera los derechos humanos. Se puede entender como la dinámica de captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación, beneficio o lucro, tratándose de un delito que explota a mujeres, hombres y niños.

Los propósitos de la trata de personas son numerosos. A principios del siglo XX ya se comenzaba a hablar de “trata de blancas” haciendo referencia a las mujeres de raza blanca que eran trasladadas a países de Europa del Este, Asia y África para ser explotadas sexualmente. Desde ese momento, ha existido una especial vinculación entre la trata y la prostitución.

Sin embargo, no solo hacemos referencia a la explotación sexual, sino también al trabajo forzoso o la trata de niños para el combate armado, la comisión de delitos menores o la mendicidad forzada. Específicamente en lo que implica a menores, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informan que los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas.

Este delito, afecta prácticamente a todos los países del mundo. A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias. Es un fenómeno muy complejo y parte de ello se debe a la dimensión internacional que posee. Además, este es otro de los motivos, por los que hasta ahora, los datos de los que se dispone únicamente muestran una parcela de la situación y la cifra negra es más significativa que en los delitos convencionales.

Hoy en día la trata de personas es el tercer delito que deja más ganancias al crimen organizado, solo detrás del tráfico de drogas y el de armas. Por todo ello, se celebra el Día Mundial contra la trata, pues son millones las personas que cada año son engañadas, vendidas, forzadas u obligadas a caer en situaciones de explotación de las que no pueden escapar.

18 Jun 2019

18 Jun 2019

BY: Lucia.Moreno

Blog / Psicología clínica

Comments: No hay comentarios

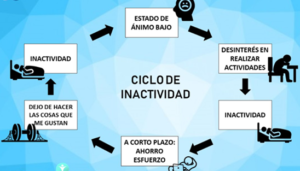

La importancia de no caer en la inactividad

Los problemas del estado de ánimo no se pueden trivializar pues además de ser de los más frecuentes en la población (según datos de la OMS, 1 de cada 6 personas sufrirá depresión a lo largo de la vida, siendo estos problemas actualmente la 3ª causa de discapacidad en el mundo occidental) generan a las personas un sufrimiento y malestar real, con muchas repercusiones en otras áreas de su vida.

Os planteamos una cuestión ¿consideráis que existe relación entre el estado de ánimo y la actividad que lleva a cabo la persona? Pues la realidad es que sí.

Cuando nos encontramos tristes, es probable que no nos apetezca hacer la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro día a día, como puede ser salir a tomar algo, hablar con nuestros amigos, ver una serie que nos gusta, etc. Pero ¿por qué ocurre todo esto?

Según los estudios, el estado anímico tiene una relación directa con el nivel de actividad. Además, el estado de ánimo no solo influye en la actividad que realizamos, sino también sobre las “ganas” que tenemos de hacer cosas.

A todo ello, se le suma que cuando aumenta la inactividad, también lo hace la probabilidad de aparición de pensamientos negativos (al no estar distraído en otra actividad), cuyo efecto es la retroalimentación el malestar, convirtiéndose en un círculo vicioso.

Así pues, cuando hay un bajo estado anímico, la realización de cualquier actividad supone un esfuerzo enorme para la persona. Este esfuerzo será mayor cuanto peor sea el estado de ánimo y cuanto mayor sea el abandono de actividades, ya que más costará volver a retomarlas.

Este proceso a través del cual empezamos a dejar de hacer cosas “porque no estamos de humor” o “no nos sentimos con ganas ni fuerzas” es lo que explicaría que una persona pueda desarrollar un cuadro depresivo o un Trastorno del Estado de Ánimo.

Un problema del estado anímico bajo o una depresión, como expresión más severa del primero, no aparece porque sí, sino que emerge desarrollándose a partir de las circunstancias de vida de la persona.

Como venimos viendo, si la persona opta por sucumbir al desánimo, cayendo en la inactividad, es probable que su malestar no sólo persista en el tiempo, sino que se incremente. No obstante, nuestro estado anímico inevitablemente se incrementará una vez superado el coste inicial del esfuerzo que supone iniciar la actividad.

De este modo, cuando nos encontramos más tristes y seguimos manteniéndonos activos, saliendo y realizando actividades que nos distraen respecto a lo que nos ha generado ese bajo estado anímico, probablemente ánimo mejore. La “cura” para el bajo estado de ánimo es tratar de mantenerse activo. Es cierto que el mantenerse activo no lo es todo y en muchas ocasiones será necesario dotar a la persona de otras estrategias a través de ayuda profesional que le permitan superar el problema inicial.

11 Jun 2019

11 Jun 2019

BY: Lucia.Moreno

Blog

Comments: No hay comentarios

12 de Junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil, es decir, casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Es por ello por lo que cada 12 de junio celebramos el “Día mundial contra el trabajo infantil» con el fin de fomentar y coordinar las iniciativas en la lucha contra el trabajo infantil y concienciar acerca de la magnitud de este problema.

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Este tipo de trabajo, pone en riesgo a los menores y viola tanto el derecho internacional como las legislaciones nacionales. De este modo, se incluyen:

- Las peores formas de trabajo infantil, tales como la esclavitud, o prácticas similares, y el uso de niños en la prostitución u otras actividades ilegales.

- El trabajo hecho por los niños menores de la edad legal para ese tipo de tareas.

- Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y que se denomina «trabajo peligroso».

De ninguna manera es responsabilidad de los niños el estar trabajando. Por lo contrario, su papel se enfoca en disfrutar de esos espacios dignos de las etapas de juego, imaginación y creación, pero esto se nubla cuando se les quita la libertad con la explotación en el trabajo. Además, se les priva del juego, actividad necesaria en la niñez para aprender a socializar, a integrarse y a desempeñarse en la vida. En definitiva, se les niega la oportunidad de ser niños.

Además de todo lo anterior, la principal consecuencia del trabajo infantil es perpetuar el círculo vicioso de la pobreza. No poder acceder a la educación por tener que trabajar, o solo acudir a clase irregularmente, acaba perpetuando la pobreza. Del mismo modo, la pobreza también tiene efectos en el desarrollo cognitivo de los más pequeños, aumentando el fracaso escolar. No solo se ve afectada la posibilidad de ascenso social hacia puestos laborales mejor remunerados, sino que los patrones de conducta social permanecen inalterables y se seguirá viendo el trabajo infantil como normal e inevitable.

Igualmente, los niños y niñas no han acabado de desarrollarse completamente, por lo que son más vulnerables físicamente. Los que se ven obligados a trabajar, pagan las consecuencias enfermando más a menudo, teniendo accidentes y empeorando su salud significativamente e incidiendo en mayores tasas de mortalidad.

No es infrecuente que sufran maltratos y abusos por parte de sus empleadores o por otras personas en el curso de sus actividades.

Sin embargo, las consecuencias en la salud de los niños trabajadores no se quedan solo en lo físico. A nivel psicológico, también sufren efectos negativos, empezando por la necesidad de madurar prematuramente y no poder desarrollar las actividades propias de la infancia. Al final, esto provoca a medio-largo plazo que los afectados tengan una baja autoestima, problemas de adaptación social, trastornos del comportamiento e incluso desarrollen adicciones a diversas sustancias.

Por todo lo mencionado, “el trabajo infantil condena al niño a un presente angustioso y a un futuro sin esperanza, hunde sus raíces en algunos de los aspectos más vergonzosos del comportamiento humano. Es una lacra que puede y debe pasar a la historia” (UNICEF, 2001).

03 Jun 2019

03 Jun 2019

BY: Lucia.Moreno

Blog

Comments: 2 comentarios

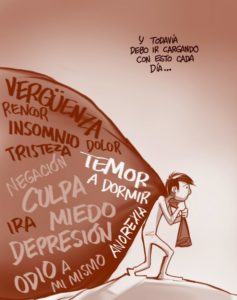

¿Qué consecuencias puede tener la represión de emociones en los más pequeños?

Habitualmente cuando queremos aliviar la angustia de un niño por una caída o por una rabieta utilizamos frases del tipo: “no llores”, “tienes que ser valiente”, “¿crees que llorando se soluciona algo?” “no es para tanto” o incluso diciéndoles “si paras de llorar te doy …”. La intención es buena, pero el resultado quizá no.

¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que puede llevar detrás este tipo de frases? Enseñamos a los niños a reprimir, a no expresar y esto, sin duda, tiene graves implicaciones en su desarrollo y en el de la sociedad.

En su forma más básica, la naturaleza humana es bastante simple: buscamos lo agradable y evitamos lo desagradable.

Está claro que cuando un bebe llora la mayoría de personas saben que lo mejor es atenderle cuanto antes. Sin embargo, a medida que el pequeño crece la función comunicativa del llanto parece desaparecer casi por completo transformándose en un sonido irritante que genera incluso frustración a los oídos de los adultos.

El llanto es un mecanismo natural que debe ser usado. Que sea una emoción molesta y negativa no quiere decir que sea insana. El llanto tiene múltiples funciones y siempre comunica algo. Si queremos que nuestros niños comprendan sus emociones y puedan experimentar con ellas, deberíamos desterrar ciertas frases de nuestro discurso y ciertos hábitos.

Si los adultos permitimos a los niños llorar para expresar su vulnerabilidad y sus emociones incómodas, a medida que crezcan aprenderán a gestionarlas mejor y desarrollarán nuevas estrategias para expresarlas e integrarlas. Al fin y al cabo, no pueden aprender a gestionar aquello que reprimen.

Te proponemos un ejercicio, ¿cómo tratarías a un adulto? Imagina que una amigo/a te dice que está muy triste y, entre sollozos, te empieza a contar lo mal que se siente. ¿Le dirías que no siguiera llorando, que se callase y que no pasa nada? ¿Intentarías distraerla mostrándole un vídeo o dándole una chuchería? ¿Por qué hacer algo diferente a lo que hacemos con adultos con un niño (siempre adaptándonos a su nivel de desarrollo)?

¿Qué podemos hacer?

Debemos aprovechar la oportunidad para ayudarle a expresar lo que siente y hacer algo que le ayude a sentirse mejor, pero sin negar ni ignorar esa emoción incómoda por la que llora, aunque nos parezca exagerado.

Ayudarlos a identificar la emoción que sienten. Los niños no siempre tienen claro qué emoción están sintiendo, en la medida que les escuchemos, podemos ayudarles a identificarlas y manejarlas.

Ayudarles a identificar las causas de su llanto y a canalizar sus emociones, favoreciendo su capacidad de regulación. Debemos enseñarles a los niños que la tristeza tiene muchas causas, que es una respuesta natural ante algo que nos incomoda y que puede ser canalizada. Debemos ofrecer modelos de autorregulación adecuados y favorecer la capacidad de reflexionar que el malestar nos proporciona.

Como conclusión cabe decir que venga de donde venga el llanto, hay que favorecer el análisis del niño y ponerle palabras al origen de su malestar para facilitar la regulación y la reflexividad en un momento en el que sus pensamientos están del todo desordenados y “no responden” de manera adecuada para ellos.

Como siempre nos gusta hacer, os proponemos algunos recursos para trabajar las emociones con los más pequeños de la casa:

El Emocionario describe, con sencillez, cuarenta y dos estados emocionales para aprender a identificarlos y, así, poder decir lo que realmente sentimos.

El Monstruo de Colores. El monstruo de colores no sabe que le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el mbrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma?.

Colección «Sentimientos«, de Tracey Moroney (+3 años). Las aventuras de estas historietas van de la mano de un conejito que se sumerge en situaciones de la vida cotidiana que pueden generarse en el entorno de cualquier niño.

27 May 2019

27 May 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

Más allá de los mitos de la esquizofrenia

Los trastornos mentales son más frecuentes de lo que muchos se imaginan, y pueden afectar a cualquier tipo de persona. A veces los prejuicios son más dañinos que la propia enfermedad mental, por eso, es tan importante recibir una atención adecuada como que la sociedad conozca y comprenda los problemas de salud mental.

Hoy, nos vamos a centrar en el caso de la esquizofrenia, uno de los trastornos más estigmatizantes tanto para la persona como para la familia, que generalmente se asocia con violencia, y descontrol, pero… ¿realmente es cierto?

Comencemos por el principio: Me han diagnosticado esquizofrenia, ¿y ahora qué hago? ¿qué significa esto? ¿estoy loco? ¿soy peligroso? ¿voy a hacer daño a mi familia/amigos? ¿me tienen que encerrar? ¿quién soy yo ahora? Estas son algunas de las dudas que pueden venirte a la cabeza, sin embargo, ¿por qué resulta tan estigmatizante?

La realidad y por lo que empiezas a plantearte que algo no está yendo bien, no tiene por qué ser por un acto violento, puede ser que hayas pasado una época muy difícil. No sabías bien qué te sucedía, tu familia tampoco llegaba a entender bien qué es lo que estaba pasando. Es posible que te aislaras en tu mundo, que aparecieran sentimientos de miedo y desconfianza, de tristeza y desmotivación.

Sin embargo, cuando te dicen esta etiqueta, la situación tampoco suele mejorar. Es posible que recuerdes lo que has leído tantas veces en prensa. Pues uno de los datos relevantes es el peso social que tienen en los medios de comunicación los actos violentos cometidos por personas con esquizofrenia, u otros trastornos mentales graves. Basta con un sólo acto violento por parte de una persona, para que durante mucho tiempo la gente “evite y rechace” a esa población. Imaginemos el titular: “Ejecutivo pierde los nervios y agrede a su jefe en el trabajo”, y ahora éste otro… “Esquizofrénico pierde los nervios y agrede a su jefe que le había contratado” ¿con qué idea nos quedamos?

En la medida que la sociedad y la persona conozca más sobre este trastorno, irá perdiendo estos miedos y prejuicios. De ahí la importancia que pueden tener este tipo de post para ayudar a entender lo que implica un trastorno de este tipo.

Aunque cada persona que lo padece tiene características específicas, la esquizofrenia es un trastorno mental que se encuentra dentro del grupo de los llamados trastornos psicóticos. Conlleva una combinación de varios síntomas como alucinaciones, delirios, lenguaje y pensamiento desorganizado, alteraciones emocionales, depresión, apatía, etc., una serie de síntomas que les desconectan de la realidad y que implica gran dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas.

Si aún te quedan dudas, no, no estás loco. No eres un futuro criminal por el hecho de que te hayan diagnosticado esquizofrenia. Eres la misma persona aunque en un momento difícil, que debe tomar el control de su vida e invertir la energía necesaria en dominar este trastorno.

Puede tener diversas evoluciones, entre ellas la remisión total. El trastorno también puede progresar a largo plazo con remisiones y recaídas. El abordaje terapéutico de la esquizofrenia es integral, es decir, se realiza de manera global, combinando el tratamiento farmacológico y las terapias psicosociales. Del mismo modo, la atención a familiares de personas con diagnóstico de esquizofrenia resulta imprescindible ya que la familia constituye el principal recurso de atención, cuidado y soporte social e igualmente, es un suceso altamente estresante que afecta a todo el entorno familiar.

Para terminar, os dejamos un cómic que explica de manera eficaz y sencilla en qué consiste la esquizofrenia, aporta información sobre este problema de salud y además desmitifica los prejuicios existentes. Igualmente, ofrece una serie de recomendaciones a través de una historia basada en testimonios reales de su protagonista que aporta esperanza para la recuperación y la vida normalizada de las personas que tienen este tipo de problemas de salud.

¡Dejadnos vuestras impresiones!

07 Abr 2019

07 Abr 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Menores / Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

Desmontando mitos: Abuso Sexual Infantil

El abuso sexual infantil (ASI) está lleno de mitos y creencias, por eso a veces resulta tan complicado hablar de ello y prevenirlo. Existen una serie de obstáculos para el reconocimiento y la detección de las situaciones de abuso sexual, obstáculos que pueden además presentarse en todos los niveles de la intervención. La circulación de estos mitos en los contextos de intervención suele generar interferencias importantes que pueden tener severas consecuencias respecto a la protección infantil.

En el artículo de hoy, le daremos el espacio y tiempo necesario para aclarar algunos de ellos, ya que está en todos nosotros, el saber cuidar y proteger a nuestros niños.

MITO 1. Los abusos sexuales son poco frecuentes.

Realidad. Aunque es difícil calcular el número de casos de abuso sexual infantil, todos los estudios confirman que no es un evento raro ni poco frecuente. Los casos que se conocen oficialmente son solo aquellos que se reportan, pero se considera que el número de casos que no se reportan es mayor. Por ello, el ASI es una realidad que afecta a muchos niños, pues se estima en España que entre un 10% y un 20% ha sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia. Por ello, la prevención es indispensable.

MITO 2. Sólo las niñas son abusadas.

Realidad. Los niños también son víctimas de abuso sexual. Se estima que aproximadamente el 77% de los casos son niñas y el 23% son niños. Igualmente, las personas con discapacidad física o mental, independientemente de su sexo, tienen mayor riesgo de sufrir abuso sexual que cualquier otra persona.

MITO 3. Algunos “lo buscan” (principalmente los adolescentes).

Realidad. La diferencia de edad y poder impide al niño o niña tener una verdadera libertad de decisión. Las/os niñas/os y adolescentes nunca son responsables del abuso. Si bien es habitual escuchar este tipo de argumentos en relación con las víctimas adolescentes mujeres (sobre todo por el tipo de ropa que usan), no es poco habitual que un agresor utilice el argumento de la seducción en niñas pequeñas, lo cual evidencia un importante nivel de distorsión perceptual y cognitiva.

Así pues, el adulto es el único responsable del abuso, que es quien tiene que decidir qué es lo que hace con su propia excitación.

MITO 4. Los niños mienten con facilidad.

Realidad. Es poco común que un niño/a mienta sobre un tema tan delicado. Los pequeños rara vez hablan de algo que no conocen, especialmente con detalles.

En cuanto a las adolescentes, se suele considerar que utilizan estos relatos para llamar la atención o conseguir algún tipo de beneficio. Sin embargo, es difícil que una adolescente desarrolle un relato de ASI, sabiendo las consecuencias que esto originaría para sí misma y para su familia. En ambos casos, los profesionales cuentan con las herramientas necesarias para evaluar cuándo un relato es compatible o no con un hecho de ASI.

Por lo tanto, si un menor te confía que alguien ha estado abusando de ella o él, asegúrate de su protección y busca atención especializada.

MITO 5. Si ocurriera a un niño cercano, nos enteraríamos

Realidad. No son tan fáciles de detectar ni revelar, pues el secreto es el poderoso pegamento que une en muchos casos a abusados y abusadores.

MITO 6. La violencia acompaña siempre al abuso sexual.

Realidad. En la mayoría de los casos, el agresor utiliza estrategias como la amenaza, el engaño, los sobornos y la manipulación para impedir que el abuso sea visible para los demás y así continuar cometiéndolo sin ser descubierto.

MITO 7. Los niños son abusados por desconocidos.

Realidad. Aunque nos cueste aceptarlo, gran parte de las agresiones sexuales son perpetradas por personas que la niña/o conoce. Se estima que el 80% de los casos de ASI se comenten en casa, por un familiar. Esta es una de las razones por las que un abuso puede quedar silenciado por el miedo de los propios niños, que no entienden esa forma de querer que tiene un progenitor o un abuelo hacia ellos.

Estas personas suelen tener mayor y mejor acceso al niño, mayores oportunidades de iniciar y continuar el abuso, y suelen ser en su mayoría los abusos que duran más tiempo presentan peores consecuencias.

MITO 8. Se debe mantener en secreto para preservar la intimidad familiar.

Realidad. Equivocadamente se sigue pensando que el abuso sexual es una cuestión privada y que por lo tanto debería resolverse exclusivamente dentro del seno familiar, sin intervención externa alguna. El ASI es un delito y una forma gravísima de vulneración de los derechos de niños/as y adolescentes. En este sentido, es competencia del Estado garantizar que esos derechos sean protegidos cuando las figuras parentales fallan en tal propósito.

MITO 9. Una madre no permitiría o denunciaría siempre el abuso de un hijo.

Realidad. El ASI ocurre por lo común en secreto, estando presentes sólo el abusador y el niño y, por ende, no es extraño que la madre desconozca lo que está pasando. El secreto que impone el abusador a su víctima impide que la madre o cualquier persona pueda proteger a ese/a niño/a hasta tanto éste/a no cuente lo que le pasa.

MITO 10. Quienes lo cometen están locos.

Realidad. No existe un perfil psicológico del abusador, lo cual hace más difícil la prevención. Considerar al abusador enfermo o adicto es ignorar que el abusador actúa intencionalmente en busca de gratificación sexual, sin importarle el daño que produce. Esto es justamente lo que convierte el abuso sexual infantil en un delito, y al abusador en el responsable.

MITO 11. Si se habla de ello a muy temprana edad se les sexualiza ose pervierte su infancia.

Realidad. En lugar de atemorizarlos, la educación sobre el tema los ayudaría a desarrollar habilidades para protegerse. Es fundamental hablar con ellos, decirles que su cuerpo es suyo y que hay partes que son privadas y que nadie puede tocar. Que si eso ocurre, o hay algo que los incomoda, pidan ayuda. Como puede ser un tanto difícil tratar este tema os dejamos algunos recursos diferenciados por grupos de edad (click para acceder al enlace):

18 Mar 2019

18 Mar 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Civil

Comments: No hay comentarios

Alzheimer: Ladrón de recuerdos

Cuando su marido fue a mirar, el bizcocho estaba dentro del horno, pero se había olvidado de encenderlo. No era la primera vez que ocurría algo así. Desde hacía unos dos años, sus hijas empezaron a observar alteraciones en el comportamiento de su madre. Lo que en un principio podían describir como pequeños despistes, pronto se convirtieron en señales que alertaban de que algo grave le estaba ocurriendo. Empezó a ser habitual que se olvidara de añadir algún ingrediente importante o incluso, que condimentara dos veces. Con el paso de los meses, realizaba preguntas repetitivas sobre un mismo tema o contaba la misma historia varias veces a las mismas personas. En cuestión de meses borró de su mente la fecha de los cumpleaños de sus hijas y no eran raros los días en los llegaba tarde a casa, acompañada por algún vecino que la encontraba desorientada al no reconocer las calles, llegando en una ocasión a perderse.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida (82,4 años), tan solo está por encima Italia con 82,7 años. En el conjunto países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos solo es superado por Suiza (82,8 años) y Japón (82,7 años).

El envejecimiento es un proceso de cambio y adaptación a nuevas situaciones. En ocasiones estos cambios vienen marcados por variables sociales como la jubilación o la pérdida de seres queridos, pero es obvio que las esferas física y psicológica de las personas también se ven modificadas con el paso de los años.

Uno de los cambios a los que en ocasiones tienen que hacer frente las personas mayores es a la demencia, aumentando su frecuencia con la edad. Asimismo, el avance de la edad es el mayor factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer (EA).

La EA es conocida en la sociedad actual como una de las grandes epidemias con la cual habrá que luchar en el presente siglo XXI. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población total en España con edad por encima de 65 años es 7.494. 867. De los cuales según la Confederación Española de Alzheimer la cifra de afectados por esta enfermedad se sitúa en España en torno a unos 800.000 casos, y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer.

El primer síntoma es la pérdida de memoria, luego aparece la incapacidad de pensar con lógica, de aprender, de recordar, de planificar su futuro, así como de controlar y/o detener los comportamientos complejos.

Al principio, algunos síntomas de la enfermedad pueden pasar desapercibidos. De hecho, no todos los afectados manifiestan los síntomas de la misma forma ni con la misma frecuencia. Una vez los síntomas aparecen, las personas afectadas van sufriendo una incapacidad y dependencia progresiva que alcanza a la autonomía para realizar las actividades más básicas.

Después de perder los recuerdos, la identidad y por qué no decirlo, hasta la esencia como persona, en una persona afectada de Alzheimer aún queda sitio para la memoria afectiva. Porque es verdad que la enfermedad borra los recuerdos y también la vida del enfermo, pero es muy difícil borrar los afectos. La memoria afectiva es lo último que se pierde, eso, para el cuidador, es una fuente de seguridad y anclaje al presente, pues no hay nada perdido si todavía un abrazo puede arrancar al enfermo una sonrisa o un momento de tranquilidad y seguridad entre episodios de nerviosismo, o alucinaciones que pueden sufrir.

Y ¿qué tiene que ver la psicología forense en todo esto? Pues bien, los informes periciales tienen mucho que decir en el caso de una demencia, por ejemplo, para determinar si la persona que deja el testamento se encuentra en su sano juicio, y por tanto, tiene la capacidad testamentaria. En caso contrario, a causa de alguna incapacitación o enfermedad mental que hubiese afectado en el momento de firmar, sería cuando el testamento podría impugnarse.

La impugnación de testamento, hace referencia al proceso dónde se solicita anular la validez de una testificación referente a otra persona en una herencia. Desde Aigolocis, podemos ayudar a determinar si un testamento es impugnable, en base a la interposición de una demanda judicial y la aportación de un informe pericial Psicológico sobre las facultades cognitivas de la persona que lo redactó.

Los peritos pueden evaluar el funcionamiento cognitivo de una persona, la capacidad de memoria y la capacidad de razonamiento. Ya que todos ellos son importantes para determinar si la persona puede actuar por su propia voluntad y tomar decisiones sobre su herencia.

04 Mar 2019

04 Mar 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

Piromanía: Cuando el fuego lo arrasa todo

Seguramente esté fresco en la retina de todos, la imagen que está abriendo todos los telediarios sobre los incendios que están afectando a Asturias, Cantabria y otros puntos del norte de nuestro país. Además, en otras ocasiones, la cantidad de hectáreas calcinadas hacen enmudecer a toda España. Pero ¿quién provoca este desastre? En ocasiones puede ser causado por un descuido, pero tal cantidad de bosque, y además de forma simultánea en el tiempo, lleva a pensar claramente en un pirómano.

Con frecuencia el uso del término piromanía, suele ser erróneo por parte de los ciudadanos, por los medios de comunicación e incluso, por los propios organismos e instituciones públicas. Con este articulo no se pretende sino dar respuesta al verdadero significado de la piromanía como patología.

Atendiendo a la definición de la Real Academia Española (RAE), la piromanía se expresa como la tendencia patológica a la provocación de incendios. Según los manuales diagnósticos, sus características más importantes son la presencia de una conducta repetitiva de prender fuego sin motivo aparente, es decir, provocan incendios por puro placer, gratificación o liberación de tensión. Asimismo, presentan un intenso interés por elementos relacionados con el fuego y/o fascinación en la contemplación del mismo, un aumento de la tensión antes de producirlo y alivio emocional una vez realizado.

Es una enfermedad mental que, en sentido estricto, sólo la padece el 3% de los que inician los fuegos deliberadamente. La piromanía suele ser un síntoma de psicopatología subyacente, a menudo asociada con comportamientos agresivos.

Debido a la baja prevalencia de dicho trastorno, hay que distinguir a los pirómanos, los cuales, no tienen una motivación explicita para provocar el incendio; de los incendiarios, el cual, incendia con premeditación, por lucro, perjuicio o venganza, para ocultar un crimen, por ideología sociopolítica o para llamar la atención o ganar reconocimiento. Estas personas se mueven por la tristeza o la rabia y su intención es soltar alguna emoción que llevan guardada por o contra alguien; mientras que el pirómano solo quiere apreciar y sentir el incendio.

Las personas con piromanía típicamente inician el fuego de una forma poco organizada o apresurada. El perfil del pirómano es un varón joven, con una historia personal de frustraciones y desajustes emocionales, mal rendimiento escolar y profesional y, frecuentemente, con otros trastornos psiquiátricos.

En el momento de iniciar el fuego, el pirómano describe que se encuentra en un estado de conciencia alterado, pero a pesar de ello es consciente de lo que hace y no da importancia a los daños personales o materiales que pueda causar. Es más, muchos se mantienen en las cercanías del fuego o incluso participan en las tareas de extinción o de búsqueda del culpable.

En lo relativo a la psicología forense, la presencia de un diagnóstico psiquiátrico no presupone de entrada la no imputabilidad de una conducta delictiva. Hay que examinar los casos y los hechos de forma individual y singular. Evidentemente, la presencia de un trastorno psiquiátrico, en este caso, la piromanía puede disminuir el grado de libertad personal, y por lo tanto, ser considerada como un eximente. También resulta importante aclarar que no se establecerá el diagnóstico de piromanía si el comportamiento se explica mejor por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad.

¿Qué opináis acerca de este trastorno? ¿Queréis obtener más información? ¡Escribidnos un comentario o contactad con el Equipo de Aigolocis!

19 Feb 2019

19 Feb 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Laboral

Comments: No hay comentarios

Síndrome del trabajador quemado ¿tu trabajo supera tus recursos?

Gran parte de la labor de los psicólogos forenses está relacionada con los riesgos psicosociales, los cuales, pueden ocasionar importantes consecuencias en la salud de los trabajadores. Además, uno de problemas por los que más a menudo se busca ayuda psicológica hoy en día son los procesos de ansiedad y estrés, y en concreto los producidos por la situación laboral o un ambiente de trabajo excesivamente exigente.

En este caso, se encuentra el llamado “Síndrome de Burnout” o síndrome del trabajador quemado, el cual, se trata de una forma específica de estrés laboral crónico. Sus principales características son el agotamiento emocional (reducción de los recursos emocionales, irritabilidad, ansiedad, abatimiento), la despersonalización, donde la persona comienza a desarrollar actitudes negativas hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio trabajo, y por último, una vivencia de fuertes sentimientos de fracaso y baja autoestima. El fenómeno del burnout constituye uno de los daños laborales de carácter psicosocial más importantes en la sociedad actual.

Las diversas organizaciones y empresas tienen cada vez más en cuenta este síndrome, pues afectará tanto al trabajador que lo sufre, y a su vez al funcionamiento de la empresa, por lo que conviene prevenirlo.

Según indica Rosa Sender, el sujeto que se siente desgastado profesionalmente «tiende a neurotizarse, a rumiar constantemente su problema y se lo lleva a todas partes, por lo que nunca desconecta». Así, su vida gira alrededor del trabajo y de la profunda insatisfacción que le produce.

De este modo, es posible que alguno de los lectores que haya llegado hasta aquí, pueda sospechar que él o ella mismo/a esté padeciendo este síndrome. Si tiene dicha sospecha, debería plantearse una serie de cuestiones:

En primer lugar, reflexione sobre si cada vez le cuesta más trabajar, o si ha llegado a un punto en que le resulta casi imposible desarrollar sus tareas. Si tiene que realizar un gran esfuerzo para ir al lugar de trabajo y/o si una vez allí tiene series dificultades para empezar, teniendo estas sensaciones cada día.

También, puede ser que cuando se encuentra en el entorno laboral, se vuelve irritable, irascible o impaciente, tanto con compañeros como con los usuarios de la empresa. Incluso, es posible que este estado de ánimo se extienda al resto de aspectos de su vida, como al entorno familiar, porque como ya hemos comentado la persona no puede desconectar.

Esto se relaciona normalmente con una sensación de insatisfacción respecto a los logros laborales, siendo posible que esa insatisfacción se acabe extendiendo, pudiendo llegar a convertirse en un proceso depresivo. Otros síntomas derivados relacionados son los cambios de apetito, la alteración de los hábitos de sueño, migrañas y otros dolores, así como el consumo de alcohol o drogas a modo de vía de escape.

Pero… ¿qué es lo que lo puede causar? Existen diferentes factores laborales como son una estructura de la organización muy jerarquizada y rígida, exceso de burocracia, falta de participación de los trabajadores, relaciones conflictivas en la organización, estilo de dirección inadecuado, etc. Sin embargo, otras causas pueden estar relacionadas con el trabajo desempeñado, como puede ser una sobrecarga de trabajo, exigencias emocionales en la interacción con el cliente, descompensación entre responsabilidad y autonomía, falta de tiempo para la atención del usuario (paciente, cliente, subordinado, etc.), carga emocional excesiva, falta de apoyo social, poca autonomía, etc

¿Sigues pensando que pueden tener dicho síndrome o que en tu empresa según las condiciones laborales podría darse?

Resulta fundamental prestar atención a nuestras emociones y a nuestro cuerpo; y si no nos sentimos bien, pararnos a ver que está sucediendo y buscar ayuda de un psicólogo, si nos sentimos desbordados/as por estas situaciones profesionales. En estos casos el psicólogo forense debe evaluar y tener en cuenta para el informe tanto variables de la persona, como de la organización en la que trabaja, con el fin de determinar la presencia de dicho síndrome y las limitaciones y consecuencias que ocasiona para el trabajador y su puesto en la organización.

¡Si necesitas más información, no dudes en contactar con el equipo!

04 Feb 2019

04 Feb 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Menores / Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

La violencia de género en la adolescencia

A pesar de que se ha conseguido una mayor igualdad entre mujeres y varones, y se ha avanzado en la puesta en marcha de estrategias y programas para frenar la violencia de género (a partir de ahora VG), lo realizado hasta la fecha no parece suficiente para que ésta desaparezca.

Ya en otros posts (https://aigolocis.com/la-violencia-de-genero-no-es-solo-fisica/) se ha hablado sobre la VG, pero hoy nos queremos centrar en las relaciones afectivas adolescentes. Pensáis que ¿son violentas las relaciones de pareja que establecen las chicas y los chicos jóvenes, preadolescentes y adolescentes? ¿Existe violencia por razón de género en ellas?

Primero de todo, vamos a situarnos. La adolescencia, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una etapa de la vida de las personas que va de los 10 y los 24 años; abarca la adolescencia inicial —de los 10 a los 14 años—, la adolescencia media y tardía —de los 15 a los 19 años— y la juventud plena —de los 20 a los 24 años. A través de estas etapas se suele alcanzar la maduración física, afectiva y cognitiva. Durante este periodo vital los individuos desean conseguir la independencia de los padres, están muy interesados en adaptarse a su grupo de referencia y quieren desarrollar su propia identidad sexual, moral y vocacional. La pareja es algo importante para los jóvenes actuales. La mayoría de los adolescentes españoles de más de 14 años tiene o ha tenido una relación afectiva a esa edad.

Aunque se puede pensar que la VG es solo cosa de los adultos, la realidad es muy distinta, pues ninguna mujer está exenta de sufrir violencia machista. Dramáticamente, la realidad nos desmonta la construcción de que ha habido una evolución positiva en el funcionamiento de las relaciones sexoafectivas adolescentes y en los estereotipos sobre las mujeres y el género femenino con respecto a las generaciones anteriores. No es cierto; o al menos, no es cierto mayoritariamente. En los últimos dos años la violencia machista entre adolescentes ha aumentado el 45%. ¿Cómo puede ser que el país con mayor compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres esté viendo repetirse, y quizás incluso aumentarse, el grado y la intensidad de la que sufren las jóvenes por parte de sus parejas? Resulta incomprensible, pero es real.

La violencia en las primeras relaciones afectivas suele aparecer en una sola dirección, es decir, suele ejercerse por un miembro de la pareja hacia el otro, pero en ocasiones es bidireccional; ambos jóvenes se maltratan, se gritan o abusan el uno del otro. Esta conceptualización de violencia de pareja, creemos que se ajusta mucho mejor a la realidad adolescente y juvenil que los que se aplican a las parejas adultas.

Los estudios realizados sobre el tema muestran que la población joven y adolescente repite roles sexistas, con frases como “los celos son muestra de amor» o en que «los chicos pueden salir con muchas chicas, pero las chicas no pueden salir con muchos chicos». Asimismo, uno de cada tres jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias «controlar los horarios de la pareja», «impedir a la pareja que vea a su familia», o «decirle cosas que puede o no puede hacer».

Cuando las agresiones en la pareja aparecen a edades tempranas, las víctimas carecen de experiencia para realizar una valoración adecuada de lo que les está ocurriendo. Es más, el deseo de control o incluso la violencia verbal pueden iniciarse de forma sutil o ser justificados como una manifestación de amor, de forma que las víctimas se sienten desorientadas y confundidas. Además, el falso arrepentimiento mostrado por el agresor contribuye a reforzar la permanencia de la víctima en la relación violenta, haciéndole creer que la situación puede mejorar pero, en realidad, lo que produce es un aumento de la probabilidad de aparición de nuevas agresiones.

A pesar de la “menor” gravedad de la VG en adolescentes, hay que hacer hincapié en que en esta etapa de la vida comienzan las primeras relaciones de pareja, y que con frecuencia, estas experiencias afectivas se viven de manera intensa y pueden marcar, para bien o para mal, posteriores relaciones. Igualmente, es posible que esta violencia se extienda y perpetúe en sus relaciones afectivas adultas. Por ello, parece fundamental detectar los primeros indicios de comportamientos abusivos en las relaciones de pareja, para evitar que puedan derivar en malos tratos y otras conductas violentas de mayor gravedad y se trasformen en auténticas relaciones violentas.

Por todo lo expuesto, uno de los colectivos en los que más debemos incidir es el de la adolescencia. Las investigaciones señalan como vía de prevención para la violencia de género el saber de qué hablamos, conocer cómo empieza y evoluciona para alertar sobre el riesgo que pueden implicar las primeras fases y normalizar y aceptar el rechazo de la violencia en la propia identidad.

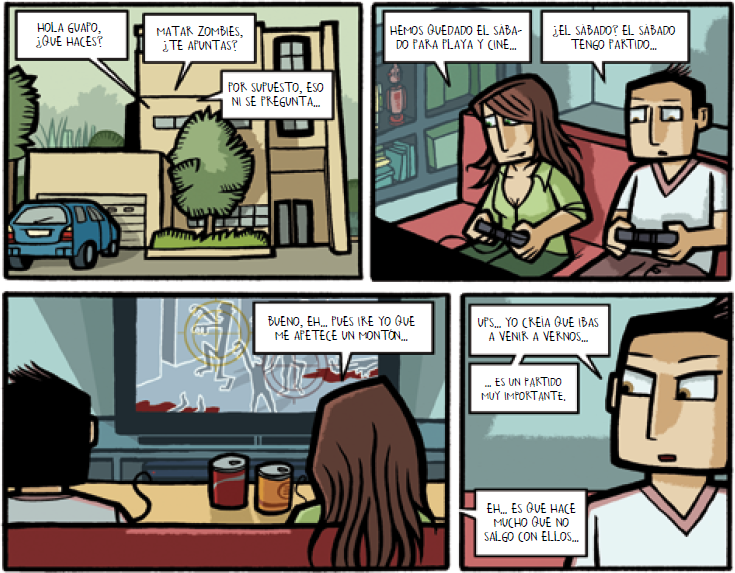

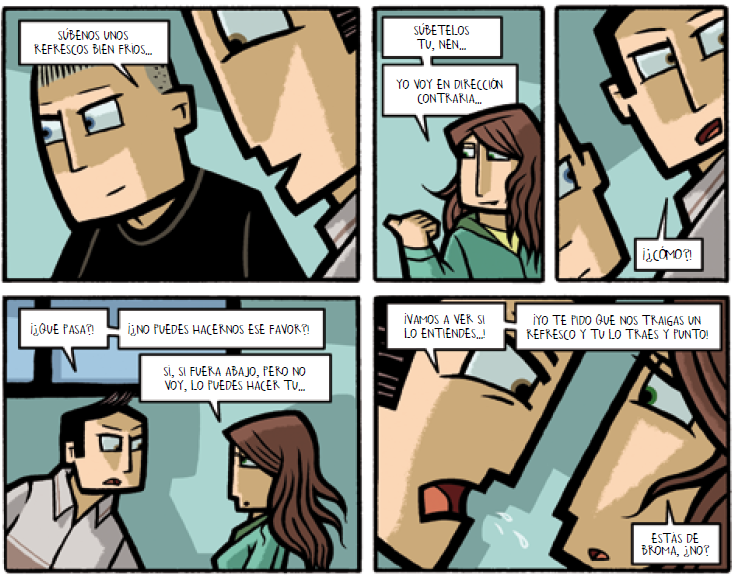

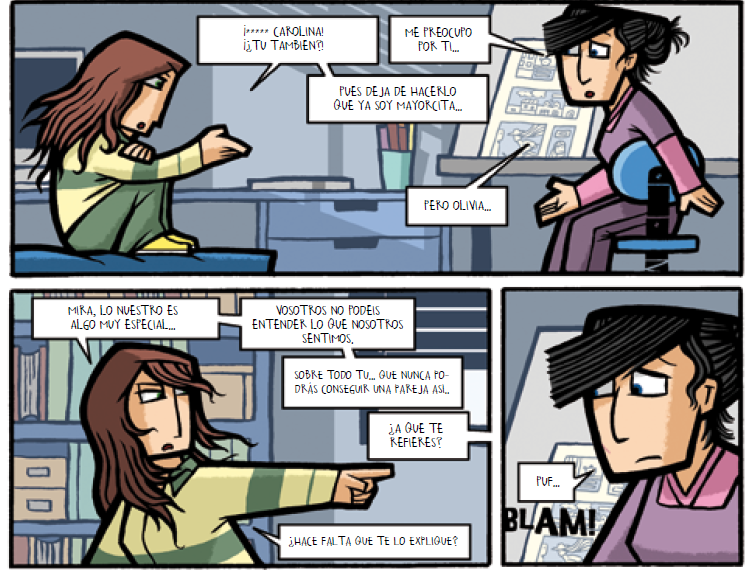

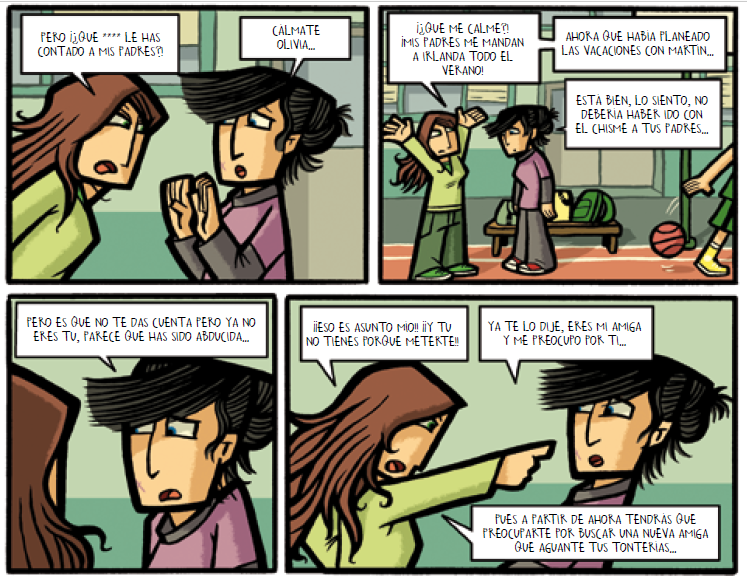

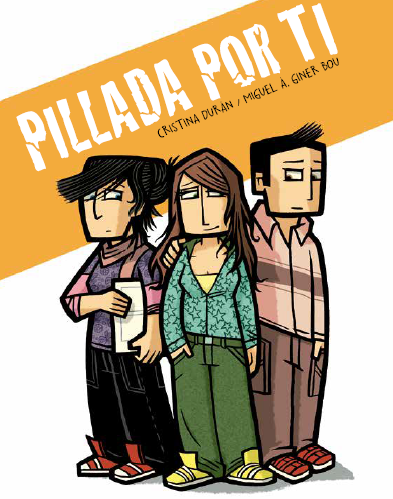

Por ello, os traemos un cómic “PILLADA POR TI” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que ilustra adecuadamente todo lo tratado en este post y que puede ser una herramienta muy útil para poner a disposición de los menores en edad escolar. A continuación, os dejamos algunas ilustraciones del cómic ¿queréis saber cómo termina la relación entre Olivia y Martín? ¡Pincha para descargar el cómic!