28 Ene 2019

28 Ene 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Familia

Comments: No hay comentarios

¿Cómo se organiza el régimen de visitas?

En el post de hoy queremos comentar algunas indicaciones a tener en cuenta para el establecimiento del régimen de visitas tras una separación o un divorcio. Pues cuando no se ha establecido una custodia compartida, el progenitor no custodio posee el DERECHO a pasar tiempo con sus hijos.

El objetivo principal de este régimen de visitas no es satisfacer a los progenitores, sino que los hijos no pierdan relación con el progenitor no custodio y cubrir así sus necesidades emocionales y educativas. Por lo tanto, el régimen de visitas constituye también un derecho para los hijos.

¿Quién establece el régimen de visitas? Existen dos posibilidades: que los progenitores decidan el régimen de visitas de mutuo acuerdo, o bien que lo decida un juez en la sentencia de divorcio si no hubiera acuerdo. Sin embargo, como son los padres los que conocen a fondo las circunstancias y problemática de sus vidas, los Tribunales suelen incitar para que sean ellos los que, dejando a un lado resquemores y reticencias se pongan de acuerdo, siempre pensando en el bien de sus hijos. Si esto se consigue, el mutuo acuerdo de divorcio de los progenitores y aspectos relacionados como el régimen de visitas deben quedar reflejados en un convenio regulador, y es en este documento donde se establecerá la duración y el lugar de las visitas.

Y bien, ¿qué aspectos son importantes para el establecimiento del régimen de visitas? Se debe partir de la premisa que todo menor requiere para su adecuado desarrollo madurativo de la presencia de ambos progenitores, pues los hijos no se divorcian o tienen que separar de uno u otro. Igualmente, resulta fundamental tener en cuenta la edad de los menores que estén implicados, pues siempre se ha de establecer pensando en el mejor interés del menor. Cada etapa evolutiva tiene unas necesidades específicas que afectará para establecer la frecuencia y duración de las visitas, la existencia o no de pernoctas y cómo distribuir las vacaciones.

En cuanto a la frecuencia es uno de los factores más importantes, sobre todo en menores de corta edad, pues cuanto menor sea el niño mayor debe ser la frecuencia de las visitas. En los niños pequeños, de 0 a 5 años, la memoria a largo plazo es muy limitada, de forma que una mayor frecuencia es la mejor forma de garantizar el apego al progenitor que no ostente la custodia. Es muy importante el contacto continuo, ya que crecer en el desapego de una figura paternal puede llegar a crear dificultades que se extiendan a lo largo de la vida. Igualmente, conviene que la frecuencia sea más bien rígida para el establecimiento de un hábito que le aporte una estabilidad al menor.

Conforme los niños van creciendo, se puede ir flexibilizando esta frecuencia, siempre teniendo en cuenta los diferentes contextos de socialización, los amigos, la interferencia con los estudios o las actividades lúdicas. Por ejemplo, la adolescencia, es una etapa evolutiva caracterizada por la “negociación” entre padres e hijos por lo que se recomienda intentar llegar a acuerdos con ellos también en este aspecto teniendo cuidado de no caer en la manipulación de los menores.

Seguidamente, a la hora de establecer la duración de las visitas también es conveniente tener en cuenta la edad, así con niños muy pequeños es preferible que la duración sea corta siempre que se respete una frecuencia amplia. A partir de la edad preescolar y hasta el inicio de la adolescencia, es importante que la duración de las visitas sea mayor para que el progenitor no custodio podrá implicarse en todos los aspectos de la vida del menor y compartir así más actividades con este. Y tal y como comentábamos en lo relativo a la frecuencia, cuando hablamos de adolescentes, éstos son cada vez más autónomos y su vida pasa de estar centrada en su familia a centrarse en sus amigos. Es por esto que hay que intentar llegar a acuerdos en donde se respeten las actividades sociales del menor.

En lo relativo a la pernocta de menores muy pequeños, si ambos progenitores estaban presente a diario en el cuidado del menor, se puede establecer pernoctas desde el inicio teniendo especial cuidado en mantener los mismos horarios y rutinas. De forma contraria, si no ha habido pernoctas anteriormente o el progenitor no custodio no estaba presente de forma habitual en el momento de acostar al menor y despertarlo, es conveniente que éstas se establezcan de forma gradual, iniciándose en fines de semana para que el menor pueda ir adaptándose.

¿Y qué ocurre en vacaciones? Debido a que suponen un largo periodo de separación del menor con uno u otro progenitor, no se suelen recomendar hasta los 3 años, siendo preferible que se siga con el mismo régimen de visitas garantizando el contacto continuado con ambos progenitores. En la edad preescolar, hasta los 5 o 6 años, se recomienda que se distribuyan en períodos de 15 días alternos. Durante la adolescencia, y al igual que suele ocurrir en familias en las que no ha habido una separación o divorcio, los menores no suelen aceptar vacaciones largas apartados de sus amigos o actividades lúdicas, siendo conveniente negociar los planes posibles para las vacaciones.

Todas estas indicaciones generales se deben tener en cuenta, sin embargo, es fundamental recordar que en relación a las custodias no se puede generalizar, y siempre individualizar al caso de cada familia atendiendo al interés superior del niño.

¿Estás buscando asesoramiento para decidir el mejor régimen de visitas para tus hijos? ¡En Aigolocis podemos ayudarte!

21 Ene 2019

21 Ene 2019

BY: Lucia.Moreno

Asesoramiento

Comments: No hay comentarios

El poder de los falsos recuerdos

Tómate un minuto para pensar en cómo eran las vacaciones cuando tenías dos o tres años, en cómo fue tu primer día de colegio o en qué hacías los fines de semana. Seguramente recuerdes muchas cosas, entre ellas algún episodio que no sabes por qué lo recuerdas, o a lo mejor te encuentras en el otro extremo y no recuerdas absolutamente nada. ¿Y si te digo que todos o la gran mayoría de los recuerdos que tienes de cuando eras pequeño son falsos? Este fenómeno se conoce como falsas memorias y ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas entre los investigadores de la mente. Pero las falsas memorias no solo están ligadas a la niñez sino que nos acompañan toda nuestra vida.

Uno de los lugares en lo que nuestra memoria puede cobrar más importancia es en las declaraciones que realizan los testigos presenciales sobre ciertos hechos.

La realidad es que nuestros recuerdos son generalmente como caricaturas de la realidad, donde ciertos rasgos sobresalen más que otros, que quedan borrados o muy desdibujados. Cuando se nos pide que recordemos lo sucedido, de forma implícita se pide una historia coherente y completa del suceso. Es decir, que demos una fotografía a partir de la caricatura. Para llevar a cabo esta tarea debemos rellenar los detalles desdibujados o inexistentes del suceso que no almacenamos en nuestra memoria. Este relleno lo realizamos a través de inferencias procedente de nuestros conocimientos y experiencias previas, y de información proporcionada posteriormente al suceso. Así, las falsas memorias de los testigos presenciales son mucho más frecuentes de lo que pensamos, independientemente de que este sea realizado o no con mala fe.

Ello, de ser posible, podría tener enormes consecuencias para el desenlace del juicio. Pero ¿en qué consisten las falsas memorias?, ¿hasta qué punto podemos confiar en la memoria de un testigo?

El término falsa memoria se utiliza para hacer referencia a experiencias de memoria en las que el recuerdo es diferente de la experiencia que tuvo lugar en realidad. Vamos a poner alguna otra situación para ejemplificaros algunas distorsiones cognitivas que pueden estar en la génesis de los falsos recuerdos.

Pensemos, por un momento, que nos están apuntando con un arma. En una situación así, nuestro cerebro volcará todos nuestros recursos atencionales en procesar la información relacionada con el arma, por pura supervivencia. Esto hará que nos cueste más identificar y describir a la persona que sostiene el arma. Igualmente, está demostrado que en las situaciones de estrés y ansiedad, y cualquier delito lo es, somos capaces de procesar menos información, lo que generalmente provoca que nuestras huellas de memoria sean más débiles, generales y ambiguas.

Esta cuestión de las falsas memorias, cobra si puede más importancia cuando nos referimos a temas relacionados con los menores. En estos casos, se puede hablar de sugestionabilidad infantil, que consiste en la posibilidad de introducir información errónea en el recuerdo de un menor y que éste la incorpore a su recuerdo como propia.

En relación con esto último, debemos pensar en la toma de declaraciones a menores “posibles” víctimas de abusos sexuales. Resulta fundamental plantear preguntas abiertas y no inducir nunca determinadas respuestas. Pues en gran parte de las ocasiones, no es posible hallar pruebas físicas del abuso, así pues, el testimonio del menor será la única prueba que poseerá un juez para valorar si se cometió el abuso o no, y cuáles son las consecuencias jurídicas del mismo.

Igualmente, el relato del menor también deberá ser analizado en contextos de separación y divorcio conflictivos debido a la posibilidad de que uno de los progenitores haya podido influir en el recuerdo del menor, introduciendo información en su recuerdo que se adapte más a su propio beneficio que a la realidad de lo sucedido.

En definitiva, la memoria no es infalible. La utilizamos constantemente y resulta imposible que sea capaz de almacenar a la perfección todos los estímulos y episodios que vivimos a diario. Y las falsas memorias son errores que, aunque inevitables, debemos tener en cuenta: saber que existen y que son comunes puede ayudarnos a prevenir errores en nuestros juicios y decisiones.

¡Ahora llega tu momento! ¿Has notado alguna vez que tengas un recuerdo que sea una falsa memoria? No dudes en comentarnos y preguntar las dudas que te hayan podido surgir.

14 Ene 2019

14 Ene 2019

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: No hay comentarios

La cárcel de las drogas: su relación con la delincuencia

En los últimos años se ha producido un incremento tanto en el número de consumidores habituales de drogas, como en el de sujetos que realizan actividades delictivas. Es por ello por lo que ha despertado el interés entre investigadores, políticos, legisladores y medios de comunicación de masas a lo largo de los últimos años. Este interés ha venido motivado principalmente por los elevados costes que representan para la sociedad.

En primer lugar, se ha considerado importante distinguir atendiendo a la relación del comportamiento que el sujeto establece con las drogas, entre consumidor ocasional, consumidor habitual no dependiente y drogodependiente.

- El consumidor es un individuo que hace su experiencia con la droga de modo irregular y en circunstancias de excepción, tiene posibilidades de interrumpir la ingestión sin consecuencias, manteniendo una buena relación con la realidad circundante.

- El consumidor habitual no dependiente sería aquel que utiliza el fármaco regularmente, pero sin ser esclavo del mismo, que puede parar, aunque sea preciso un gran esfuerzo y tiene de todas maneras necesidad del fármaco para sentirse mejor o para no sentirse peor, pero mantiene intereses que le permiten una existencia cercana a un estilo de vida normal.

- Finalmente, el drogodependiente sería aquél cuya vida emotiva y práctica está completamente dominada por la necesidad del fármaco y de sus efectos. Sufre una desesperada necesidad de ingerir la sustancia y de procurársela a cualquier precio y experimenta un enorme debilitamiento de todos los demás intereses y ligámenes con la realidad de los otros (1).

Es de sobra conocida la posible “relación” existente entre el consumo de drogas y el hecho de cometer una conducta delictiva, más allá del mero consumo o posesión de sustancias que pueden ser ilegales. Pero ¿existe realmente esta relación? En comparación con la población general, los delincuentes presentan elevadas tasas de consumo de drogas y es frecuente que pertenezcan a ese grupo los consumidores problemáticos de drogas. Sin embargo, la relación entre drogas y delincuencia no es ni sencilla ni lineal. Tampoco es generalizable: muchos delincuentes reincidentes no consumen drogas y muchos drogodependientes no cometen delitos.

Hay que evitar la estigmatización porque el consumo de drogas no conduce inexorablemente a conductas delictivas, como robos, asaltos o violaciones, ni siquiera entre las personas que las consumen regularmente o que han desarrollado una adicción.

Ahora bien, en el caso en que se realiza un acto delictivo, hay que distinguir tres tipos de delincuencia: aquella que es inducida (comisión de delitos bajo la influencia de drogas), delincuencia funcional (comisión de delitos para obtener dinero y comprar drogas) y delincuencia relacional (comisión de delitos relacionados con el tráfico y comercio de drogas).

Y teniendo en cuenta lo anterior, ¿son las drogas las que llevan a la delincuencia o es ésta la que favorece el consumo de estas sustancias? Es importante diferenciar entre el drogadicto-delincuente, que delinque directamente por los efectos de la droga o por su carencia (delincuencia inducida, funcional o relacional) del delincuente-drogadicto, que frecuentemente presenta un trastorno antisocial o narcisista de base y cuenta con un amplio historial criminológico, en el que el consumo de drogas es un hecho tangencial (2). Pues el fenómeno de la actividad delictiva no tiene sus raíces sólo en el consumo abusivo de drogas. El entorno, la personalidad del sujeto, los trastornos mentales y de personalidad, así como el apoyo familiar y social, modulan la posibilidad de ese consumo y la probabilidad de cometer actos delictivos (3).

En relación al ámbito forense, el objetivo de las diferentes pruebas periciales en asuntos de drogodependencia es afinar respecto a la posible aplicación de supuestos de modificación de la imputabilidad, en términos de modificación de las capacidades cognitivas (capacidad de comprender el alcance o trascendencia del comportamiento) y volitivas (capacidad para controlar sus actos o de actuar conforme a la comprensión de su conducta). Con mucha frecuencia se solicita al perito dictaminar sobre la drogodependencia del acusado, diferenciando el consumo ocasional o errático de una posible intoxicación (incluso psicosis inducida) o síndrome de abstinencia en la época de los hechos, así como indicar si se trata de un traficante por miedo o estado de necesidad. Y todo ello para buscar algún tipo de exención o atenuación de la responsabilidad en la comisión de diversos hechos delictivos. Si tenéis dudas o queréis hacernos una consulta específica sobre este u otros asuntos, no dudéis en escribirnos a través del formulario de contacto.

Referencias:

1. González Zorrilla, C. (1983). Drogas y cuestión criminal. En El pensamiento criminológico: estado y control (pp. 179-220). Península.

2. Echeburúa, E., y Fernández-Montalvo, J. (2007). Male batterers with and without psychopathy: An exploratory study in Spanish prisons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51, 254-263.

3. Delgado, S., Maza, J. M., y De Santiago, L. (2013). Violencia y drogas. Aspectos jurídico-penales en drogodependencias. En S. Delgado y J. M. Maza (Eds.), Psiquiatría Legal y Forense (pp.1213-1256). Barcelona: Bosch.

24 Dic 2018

24 Dic 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: 1 comentario

¿Cómo es la mente de un psicópata?

“Algo no va bien en nuestro tiempo cuando seguimos inmersos en discusiones bizantinas. Personas normales, desde luego, no lo son: entienden la diferencia entre el bien y el mal, pero disfrutan haciendo el mal, viven para hacer el mal, y eso no es muy normal que digamos”. (Sanmartin, 2010).

Pues bien, si existe una conformación de personalidad patológica que los datos empíricos han correlacionado con alta probabilidad delincuencial, y especialmente de contenido violento, esa es la PSICOPATÍA (Monahan y cols., 2001).

¿Qué es realmente la psicopatía? Podemos entenderla como “un trastorno de la estructura de personalidad fruto de una conformación anómala de rasgos temperamentales que puede expresarse con desajustes comportamentales diversos” (Muñoz-Vicente, 2011). Ha resultado de enorme interés en el ámbito de la psicopatología criminal y forense, pues tiene una elevada probabilidad de vulnerar la normativa social y, por tanto, de entrar en colisión con el sistema judicial (Vaughn, Howard y DeLisi, 2008). Además, el psicópata tiene tres veces más de probabilidades de reincidencia delictiva y el doble de probabilidad de riesgo de criminalidad violenta (Hare, 2003)

El psicópata tiene exacerbados los componentes cognitivos (posee una inusual destreza para percibir el estado emocional del otro e incluso puede asumir su perspectiva) lo que le pone en una situación privilegiada para identificar a los sujetos vulnerables (víctimas propiciatorias). Igualmente, cuenta con amplio repertorio de habilidades de manipulación, tiene una gran capacidad interpretativa, con carácter seductor y persuasivo (González, y González-Trijueque, 2014). Son magníficos manipuladores de los demás, utilizándoles como meros objetos para conseguir sus propios objetivos.

Sin embargo, carece de la capacidad para experimentar la emoción que el otro está sintiendo (componente afectivo). En definitiva, el psicópata es capaz de comprender las consecuencias de sus actos, pero es incapaz de sentir los efectos de los mismos, por lo que la probabilidad de expresión de conductas violentas severas es muy alta (insensibilidad a las señales de dolor y sufrimiento de la víctima). Analizan los sentimientos de una forma totalmente fría, racional y calculadora. Igualmente, existe una falta de remordimiento por su conducta, suele haber una tendencia a la reiteración en la violación de los derechos de los otros y una racionalización de sus actos, los cuales, desentonan con sus verbalizaciones de arrepentimiento.

Fuente: González, y González-Trijueque (2014)

Pero, ¡ATENCIÓN! Todos estos datos no nos deben hacer caer en la visión simplista de entender la psicopatía como sinónimo de criminalidad, ¿por qué?

• No todos los delincuentes son psicópatas. Es un error identificar psicopatía con delincuencia, si bien es muy fácil caer en este error si no atendemos los aspectos interpersonales y afectivos que se acaban de comentar.

• No todos los psicópatas caen en la delincuencia. En este caso, los psicópatas son auténticos camaleones capaces de adoptar el camuflaje social más conveniente a sus intereses en cada momento, abusando emocionalmente en muchas ocasiones de las personas de su entorno para así lograr sus deseos sin tener que recurrir a actos delictivos (González, y González-Trijueque, 2014).

• No todos los psicópatas son criminales violentos.

Una vez que conocemos las principales características de un psicópata, puede venirnos a la cabeza la pregunta de si ¿un psicópata nace o se hace? Uno de los autores más destacados en el estudio de la psicopatía es Robert Hare, el cual, en uno de sus libros más destacados (“Sin conciencia”) sostiene que los psicópatas nacen, no se hacen. Las investigaciones apuntan a que la psicopatía tiene rasgos genéticos (el distinto desarrollo en algunas zonas del cerebro). No obstante e indudablemente, el ambiente puede influir exacerbando el comportamiento de una persona con psicopatía.

Entonces… ¿qué podemos hacer para protegernos de individuos con personalidades psicopáticas? ¿son efectivos los tratamientos que se realizan en instituciones penitenciarias? ¿es posible la reinserción? Si deseas conocer la respuesta a estas preguntas, no te pierdas los próximos posts.

Referencias:

- González, R. R., y González-Trijueque, D. (2014). Psicopatía: Análisis criminológico del comportamiento violento asociado y estrategias para el interrogatorio. Psicopatología Clínica Legal y Forense, 14(1), 125-149.

- Hare, R. D. (2003). Sin conciencia. El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Barcelona: Paidós

- Monahan, J., Steadman, H. J., Silver, E., Appelbaum, P. S., Robbins, P. C., Mulvey, E. P., … y Banks, S. (2001). Rethinking risk assessment: The MacArthur study of mental disorder and violence. Oxford University Press.

- Muñoz-Vicente, J. M. (2011). La Psicopatía y su Repercusión Criminológica: Un modelo Comprehensivo de la Dinámica de Personalidad Psicopática. Anuario de Psicología Jurídica, 21, 57-68.

- Sanmartin, J. (2010). Prólogo al libro de Pozueco, J. M. Psicópatas integrados: Perfil psicológico y personalidad. Madrid: EOS Colección Psicología Jurídica.

- Vaughn, M., Howard, M. O. y DeLisi, M. (2008). Psychopathic personality traits and delinquent careers: An empirical examination. International Journal of Law and Psychiatry, 31, 407–416

09 Dic 2018

09 Dic 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Familia

Comments: No hay comentarios

Mediación familiar ¿qué ocurre cuando hay violencia de género?

La mediación familiar es un procedimiento extrajudicial establecido para la resolución de conflictos.

La mediación en el contexto judicial surge como una alternativa que pretende modificar la paradoja de intentar resolver el conflicto mediante el enfrentamiento. Ofrece una alternativa de afrontar las diferencias de otra forma, más próxima a la manera habitual de resolver los conflictos, pues devuelve al padre y a la madre el poder de la decisión sobre la resolución de la crisis conyugal favoreciendo soluciones de mutuo acuerdo.

La utilización de la mediación en asuntos de familia está más que justificada y nadie duda de sus virtudes. La bibliografía nos informa de que en los procesos contenciosos, minimiza el trauma vivido y las parejas que la siguen en el juzgado están más satisfechas.

Así, la propia legislación introduce la mediación familiar en la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, y donde se incluyen normas concretas que albergan el sometimiento a mediación de determinadas cuestiones en materia de familia.

El objetivo primordial es que los progenitores comprendan las necesidades de sus hijos y se comprometan a seguir determinadas pautas que se establecen para salvaguardar el bienestar de los menores. Se debe prestar atención a la comunicación activa, es decir, a la escucha del otro progenitor sin contestar de forma agresiva sino asertiva, llegando a puntos y nexos de unión entre ambos.

Los beneficios que tiene la mediación son múltiples, pues favorece el cumplimiento de los acuerdos ya que el acuerdo lo generan los implicados y no un tercero (como ocurre en los juzgados), ahorra tiempo y dinero, en relación a los trámites judiciales.

Del mismo modo, no hay perdedores, pues todas las partes ganan, ya que ellos acuerdan lo que más beneficios les aporta. La flexibilidad está presente siempre en el proceso, y las personas son libres de poner fin a la mediación en el momento en que lo deseen. Igualmente, como hemos mencionado, disminuye la ansiedad y el malestar asociado al conflicto reduciendo el coste emocional, puesto que, en el proceso se genera empatía y disminuye la tensión, logrando reducir el conflicto entre progenitores, aumentar la conciliación y la cooperación.

Pero ¿se puede mediar cuando existe Violencia de Género?

Es una pregunta interesante, pues en aquellas parejas donde surge violencia, junto con la cuestión penal que emana del propio acto violento, se suscitan frecuentemente asuntos propios del orden civil (desacuerdos que afectan al ejercicio de las responsabilidades parentales, al establecimiento de las relaciones paterno-filiales tras la separación, a las contribuciones económicas o el reparto de los bienes…). Es en la resolución de estos asuntos, donde consideramos que determinadas parejas, donde ha existido una denuncia por violencia de género, pueden beneficiarse de las ventajas de la mediación. ¿Es posible mediar?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en adelante LO 1/2004, prohíbe expresamente, en su artículo 44, la mediación en aquellos casos en los que son competentes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tanto en el orden penal como en el orden civil.

Esta prohibición se justifica, básicamente, por varias razones: en primer lugar, desde un punto de vista formal, por la existencia de medidas de alejamiento, cautelares o impuestas en sentencia; y, en segundo lugar, desde un punto de vista material, por la enorme desigualdad en relación con lo que en mediación se entiende por desequilibrio de poder. Además, puesto que, al fin, se ha dado el paso de extraer del núcleo familiar el problema de la violencia sobre la mujer hacia el ámbito público, podría constituir un retroceso sociológico notable y, sobre todo, se correría el riesgo injustificable de someter a la mujer maltratada a un proceso de victimización secundaria, unido al ya producido por el proceso judicial, y profundizar aún más en el desequilibrio y desigualdad en las relaciones.

Del mismo modo, la violencia es también incompatible con la neutralidad e imparcialidad del mediador puesto que el mediador no puede permanecer indiferente ante aquellas situaciones de desigualdad, dominio, desequilibrio de poder, y, mucho menos, ante el temor, la coacción o el miedo y con la confidencialidad, pues la persona mediadora está obligada no sólo a suspender la mediación sino a poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

En resumen, la mediación no es la alternativa para la gestión de todos los conflictos familiares y, desde luego, es incompatible en las situaciones de violencia.

03 Dic 2018

03 Dic 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Laboral

Comments: No hay comentarios

¿Qué se entiende por mobbing?

El empleo es, en general, uno de los núcleos fundamentales en la constitución del individuo, tanto personal como social. El trabajo sitúa a las personas en un grupo de pertenencia desde el que define parte de su personalidad, afinidades, gustos y preferencias. Además, proporciona una seguridad económica, aunque según los estudios necesitamos trabajar por algo más que por dinero, y es porque también es un camino para la realización personal, la satisfacción con uno mismo y la felicidad.

Vamos a imaginarnos una situación: estás en tu entorno laboral, tienes un despacho amplio, compañeros con los que mantienes una buena relación, y un jefe con el que igualmente tienes un trato cordial. Cada vez vas notando como te van demandando más y más tareas (sin que estés en un pico de trabajo de la empresa), incluso, en algunas ocasiones te parecen tareas inútiles o que están por debajo de tu cualificación. Piensas que es algo pasajero y las terminas realizando. Llega un día en que sin ninguna causa aparente, te separan de tu grupo de trabajo, te quitan tu despacho y te ponen una mesa en un pasillo, ¡a partir de ahora ese será tu lugar habitual!. Siguen pasando los días, notas como compañeros, con lo que ya hemos dicho te llevabas aparentemente bien, no te dirigen la palabra, además, notas que hablan de ti. Igualmente, empiezan a llegar rumores completamente falsos sobre tu vida privada. ¿Qué está pasando? Todos coincidiremos en que este entorno no es el más idóneo para la “realización personal, la satisfacción con uno mismo y la felicidad” tal y como mencionábamos anteriormente.

Aunque de modo muy simplificado (sin atender a criterios por ejemplo de duración) esta situación entraría dentro de lo que se conceptualiza como mobbing, acoso moral o acoso psicológico en el trabajo.

El término “mobbing” se ha utilizado para describir una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema en el lugar de trabajo de forma persistente, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que esta persona acabe abandonando el lugar de trabajo.

Según los datos examinados, el 11% de los profesionales españoles reconoce haber sufrido algún tipo de conducta violenta en el trabajo. Se trata de acciones que se dan con frecuencia en todos los países y ocupaciones, pues cualquiera puede ser víctima del mobbing. Tiene consecuencias importantes sobre la salud de los trabajadores, llegando a convertirse en uno de los principales motivos para sufrir depresión, ansiedad, estrés, conductas de riesgo, nerviosismo, dolores de cabeza o problemas para conciliar el sueño. Aunque no solo tiene consecuencias para el trabajador afectado, pues también influye en el núcleo familiar y social de la víctima, tiene efectos en la organización laboral pues se trata de una situación que afecta al desarrollo del trabajo pudiendo provocar una disminución de la cantidad y calidad del trabajo; así como a la comunidad en general, con altos costes en la asistencia a enfermedades o de las pensiones de invalidez.

En España, además la situación es más determinante, pues el 56% de las empresas no dispone de un procedimiento formal para afrontar la violencia en el trabajo. Paradójicamente, son los sectores más afectados por este tipo de acciones (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), los que registran mayor número de planes para afrontar el acoso laboral.

Las conductas de hostigamiento más comunes suelen ser la difusión de rumores, seguidas de provocar un aislamiento hacia el trabajador, agresiones verbales e incluso físicas, ataques a la vida privada, etc.

Contrariamente a otras contingencias similares como el bullying, no es necesaria la existencia de un desequilibrio de poder o de estatus entre el acosado y el acosador. Es por ello, por lo que existen diferentes tipos de acoso psicológico en el ámbito laboral, como puede ser el que realizan los trabajadores que se encuentran en una posición superior (acoso descendente), entre compañeros que están en una posición similar a la del trabajador acosado (acoso horizontal), e incluso una mezcla de ambos (acoso mixto). De forma menos frecuente, se da el acoso ascendente donde son los que se encuentran en un rango jerárquico superior los que son víctimas del acoso psicológico laboral.

Confirmar si es o no acoso laboral es una cuestión que sólo le corresponde al juez y no al perito psicólogo. La labor del psicólogo forense sería describir la existencia o no de dicho fenómeno, atendiendo a variables de intensidad, gravedad y duración; y en poder establecer un nexo entre las conductas de acoso que describe el trabajador y la posible psicopatología desarrollada a raíz de las mismas.

26 Nov 2018

26 Nov 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: 1 comentario

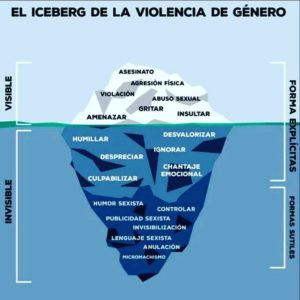

La Violencia de Género no es solo física

Hoy la forma de comenzar el post, es un poco diferente al resto de artículos que se han escrito. Antes de comentar sobre qué vamos a hablar, os dejamos una serie de frases para leer y reflexionar. Allá vamos:

- “Ella me hizo que la pegara, todo el día me está provocando»

- “Solo la agarré para que me dejara en paz»

- “Quien no es celoso es porque realmente no ama a su pareja»

- “A veces los golpes son necesarios»

- “Pegar a mi mujer delante de los niños no importa, ellos no son conscientes»

- “El alcohol tuvo la culpa de lo que hice»

- “No me acuerdo de nada”

- “Ella no es un ángel»

Hora de reflexionar sobre las mismas… Tomaos vuestro tiempo…¿Ya?

Pues bien, debido a que el 25 de Noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, queremos dedicar el post de hoy a hablar de esta problemática ya que es una de las más importantes con la que se enfrenta la sociedad de nuestros días.

Desde un punto de vista clínico, la Violencia de género (a partir de ahora VG) se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte de un hombre sobre la mujer donde ha existido una relación afectiva con o sin convivencia, con la intención de intimidar, atemorizar o forzar. Son pocas las parcelas de la vida de la mujer que no se ven alteradas debido a la situación de maltrato creada repercutiendo en la salud tanto a corto, como a largo plazo.

Todas las formas de violencia están interrelacionadas, sin embargo, los datos de investigación nos indican que las agresiones psicológicas predicen los primeros episodios de violencia física, de forma que el maltrato físico estaría íntimamente relacionado con el maltrato emocional para controlar y dominar a la pareja.

Intentamos no hacerlo, pero cuando vemos algunos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, a veces es inevitable el preguntarse por qué no paró esos golpes, por qué no acudió en busca de ayuda, o por qué no denunció. Preguntas fáciles cuando a quien se le cuestionan es una persona que se encuentra bien, que no tiene excesivos problemas, que se siente querida por los suyos. Pero de las más difíciles de contestar si a quien se le inquiere es a una mujer maltratada, dominada, atemorizada y cuya autoestima está literalmente en el suelo. En la mayoría de los casos, la respuesta siempre es la misma, el miedo. No es sólo miedo al maltratador, es miedo incluso a los demás, al qué dirán, a perder a sus hijos, a no saber cómo sobrevivir cuando se acabe la relación.

La VG tiene una explicación multicausal, por lo que los agresores no presentan unas características sociodemográficas, psicopatológicas, o de personalidad homogéneas que sean fácilmente identificables. No existe un perfil del maltratador, sin embargo, sí que existen algunos factores de riesgo que están implicados en la agresión a la pareja. Algunos de estos pueden ser las distorsiones cognitivas sobre la mujer, las creencias que tratan de minimizar y justificar la violencia (véanse las frases con las que comenzamos el post), los celos, la necesidad de poder y controlar, un déficit en habilidades sociales y comunicativas, factores afectivos como ira, hostilidad, baja autoestima, dependencia, así como, el uso y abuso de sustancias, principalmente de alcohol. Todos estos factores, son modificable desde el punto de vista clínico, siendo el tratamiento psicológico de los agresores una vía de rehabilitación y reinserción social.

Finalmente, la labor forense relativa a dicha cuestión debe tener en cuenta, principalmente, tres aspectos o áreas de valoración. En primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar, en segundo lugar valorar las consecuencias psicológicas (lesión psíquica o secuelas) de dicho maltrato, y por último, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico (lesiones psíquicas y secuelas emocionales).

En todo este proceso, debemos tener en cuenta la posible victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas, haciéndoles “revivir” varias veces su sufrimiento en una relación asistencial (médica, jurídica, psicológica, social, etc.). La victimización secundaria puede llegar a tener graves implicaciones tanto para la propia víctima como para el sistema penal. Para la primera, porque los efectos negativos señalados anteriormente pueden potenciar sentimientos adquiridos por la victimización causada por el propio delito. Y para el sistema penal, porque estos daños e inconvenientes, que pueden empeorar la situación de las víctimas, pueden producir determinadas reticencias en la ciudadanía a colaborar con el mismo, e incluso pueden provocar que muchas mujeres víctimas de violencia de género retiren su denuncia, perdiendo el proceso penal parte de su eficacia.

Para finalizar, nos gustaría transmitir un mensaje optimista y esperanzador. Es cierto que la cantidad de víctimas es alarmante y que la VG no tiene trazas de desaparecer próximamente, pero también es cierto que no todos los casos acaban de forma trágica. Hay muchas mujeres que logran salir de su situación y consiguen empoderarse (Fariña, Arce, 2006). También hay muchos agresores de género que consiguen reeducarse y adquirir otros patrones de comportamiento (Arce y Fariña, 2009). Poco a poco, nuestra sociedad está cada vez más concienciada sobre la importancia de la igualdad de género y de derechos, aunque sin duda, se están dando pasos adelante, no debemos conformarnos. Está en nuestra mano fomentar y extender una buena praxis que nos permita ser un recurso efectivo y reparador para la recuperación de una víctima, así como para conseguir la mejor actuación multidisciplinar jurídico-psicológica.

Referencias:

Arce, R., y Fariña, F. (2006). Psicología del testimonio y evaluación cognitiva de la veracidad de testimonios y declaraciones. En J. C. Sierra, E. M. Jiménez y G. Buela-Casal (Coord.), Psicología forense: Manual de técnicas y aplicaciones (pp. 563-601). Madrid: Biblioteca Nueva.

Arce, R., y Fariña, F. (2009). Evaluación psicológica forense de la credibilidad y daño psíquico en casos de violencia de género mediante el sistema de evaluación global. Violencia de género. Tratado psicológico y legal, 147-168.

19 Nov 2018

19 Nov 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Familia / Peritaje de Menores

Comments: 1 comentario

¿A quién quieres más, a papá o a mamá?

Anteriormente dedicamos un post a las consecuencias que podía tener la ruptura conyugal en los menores (para leerlo pulsa el siguiente enlace: https://aigolocis.com/impacto-del-divorcio-en-menores/) . Sin embargo, hoy queremos centrarnos en cómo les puede afectar ser una parte activa dentro del conflicto conyugal, siendo una problemática que cada vez se observa con más frecuencia.

La ruptura conyugal es una experiencia muy estresante para los hijos que puede tener consecuencias a corto, medio y largo plazo y que es capaz, además, de generar problemas físicos, emocionales, escolares y sociales. Además, si a ello se suma que muchos de los padres “utilizan a sus hijos” como armas contra sus ex parejas, el daño producido al menor puede tener unos efectos devastadores.

Frases del tipo “¿A quién quieres más, a papá o a mamá?”, “tu padre/madre no se hace cargo de ti”, “no te quiere, ¿no ves que no me pasa el dinero de la pensión?” y un largo etcétera, deberían desterrarse del vocabulario de los adultos, pues deben ser ellos mismos quienes solucionen sus conflictos sin necesidad de hacer partícipes a los niños.

La manipulación del menor, se puede conceptualizar como un maltrato disfrazado y ejercido por los padres a sus propios hijos, obligándoles a tomar partido, triangulándolos en definitiva en el conflicto de la pareja. Lo que opinan los menores está sugestionado y/o mediatizado por su progenitor, formando alianzas a favor de uno u otro, entrando en la disputa como si fuera uno de los adultos. Según la bibliografía existente, esta manipulación por parte de uno o ambos padres para ponerlo en contra del otro puede tener efectos en la autoimagen y autoestima de los menores, en sus capacidades de tratar con los demás y mantener relaciones de apego seguras en el futuro.

Los niños no deben caer en un conflicto emocional de lealtad al tener que elegir entre uno de sus padres, debiendo quedar siempre fuera de conflicto. No tiene que recibir información de las crisis de sus padres, y menos aún oír quejas o reproches del otro progenitor.

Es fundamental comprender que la ruptura afecta a vuestros hijos, y que cuanto más cordial y educada sea ésta, en menor medida repercutirá en ellos y menos efectos y/o consecuencias tendrá. Por ello, desde Aigolocis os recomendamos la necesidad de medir la información que se da a los menores y que nunca tratéis de manipularles en vuestro favor. Si queréis solicitar más información sobre esta problemática o sobre cualquier otra, no dudéis en contactar con nuestro equipo.

12 Nov 2018

12 Nov 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje de Menores

Comments: No hay comentarios

Hablemos sobre el acoso escolar

La mayoría de los lectores habrán visto en vídeos o a través de noticias o artículos que salen en los medios de comunicación la realidad actual sobre una problemática compleja que se da en las instituciones educativas, que no es otra que el Bullying o Acoso Escolar. En este post, vamos a exponer brevemente este fenómeno, que a pesar de hacer estado presente en las escuelas desde hace muchos años, la gravedad de las consecuencias que produce en la actualidad ha generado un aumentado del reporte que se hace a las autoridades. Y finalizaremos aludiendo a la perspectiva de trabajo que se realiza desde el ámbito de la psicología forense.

En primer lugar, el acoso escolar se define como una forma de agresión repetida y deliberada, que una o varias personas ejercen, a lo largo de un determinado periodo de tiempo, sobre otra que no tiene posibilidad de defenderse por la existencia de una situación de desequilibrio de poder o de fuerza, lo cual, genera en la víctima un estado de indefensión (1). Es necesario diferenciarlo de otras conductas como pueden ser aquellas en las que un alumno/a se mete con otro de forma amistosa o como juego o cuando dos estudiantes a un mismo nivel tienen una disputa. Y esto…¿en qué se diferencia del acoso escolar? En estos casos, principalmente encontramos dos figuras que podrían ser “equiparables”, es decir, no hay una superioridad y por tanto, las soluciones se encontrarían en intervenciones educativas y psicológicas que se realizarían desde el propio centro escolar.

Si bien está constatado que las situaciones de acoso comienzan a darse cada vez antes, según la literatura, se pone de manifiesto que es una conducta que tiende a disminuir con la edad, alcanzando su punto álgido en los primeros cursos de secundaria, para ir disminuyendo progresivamente hasta, prácticamente, desaparecer en los niveles superiores.

Otra singular característica del bullying es que cuando estas situaciones ocurren en el contexto escolar, muchos niños/as están presentes y son testigos de los hechos, pero a pesar de que la mayoría de estos testigos simpatizan con la víctima y desaprueban las acciones de los acosadores, en la mayor parte de los casos existe un rechazo a intervenir o informar a los adultos, y lo que es peor, en ocasiones incluso se pueden llegar a unir a las acciones que emplean y realizan los propios acosadores hacia la víctima (2).

Igualmente, con frecuencia se intenta encontrar la causa del acoso en el niño que es víctima de él, en sus características personales, buscando una posible “rareza”. De este modo, nos encontramos ante padres, profesores y otros adultos, que sin hacerlo de forma consciente, atribuyen a la víctima la responsabilidad de lo que le ocurre. Resulta fundamental entender que un niño puede convertirse en una víctima independientemente de sus características personales, sociales, culturales, etc.

El acoso escolar provoca una serie de consecuencias severas en la salud psicoemocional de los implicados (agresores, víctimas y espectadores, así como el contexto que les rodea). Algunos de los efectos que puede producir el bullying son el deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio que repercuten de forma negativa en la salud mental de la víctima y en el desarrollo de su personalidad. Para quienes agreden, las conductas de acoso pueden volverse crónicas convirtiéndose así en la manera como buscan alcanzar sus objetivos, corriendo el riesgo de que más adelante puedan desviarse hacia conductas delictivas, violencia doméstica o de género; los espectadores pueden volverse insensibles frente a las agresiones que ocurren en su entorno no reaccionando ante las injusticias (3).

Para finalizar, queremos hacer mención a la labor de los psicólogos/as forenses en relación al acoso escolar. Pues bien, la actuación de este no puede limitarse a la evaluación clínica, sino que debe estar dirigida en primer lugar, a valorar la existencia de las características habituales y necesarias para que ser catalogado como posible caso de acoso escolar, ya que, afirmar la existencia de este fenómeno le correspondería al juez. En segundo lugar, se valorarían las secuelas/ huella psicológica. Debemos tener en cuenta, que el objetivo de todas las acciones del acosador, independientemente de su naturaleza, es producir un daño psicológico en la víctima, por lo que la evaluación de éste posible daño ha de ser el objetivo prioritario en la evaluación de las secuelas. En caso de alegarse lesión o secuelas, sería necesario finalizar con el establecimiento de un nexo causal entre estas y el hecho delictivo.

Nuestra labor profesional debe centrarse en la protección de TODAS las víctimas, sin embargo, los acosadores necesitan más ayuda psicológica si cabe para mejorar su autoimagen y crecer en empatía, pues esta empatía es precisamente la palabra clave para luchar desde el aula contra el drama social del acoso escolar.

Referencias:

(1). Smith, P. K., y Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Research on Aggression, 26(1), 1-9.

(2). Díaz-Aguado, M. J., Arias, R. M., y Seoane, G. M. (2004). Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la adolescencia. Instituto de la Juventud.

(3). Villota, M. F. E. (2015). El acoso escolar. Saber, ciencia y libertad, 10(1), 209-234.

05 Nov 2018

05 Nov 2018

BY: Lucia.Moreno

Peritaje Penal

Comments: 3 comentarios

¿Son los delincuentes sexuales sujetos de alto riesgo de reincidencia?

Hoy en nuestro blog, queremos hacer mención a una problemática social que se encuentra en el punto de mira de los medios de comunicación, y que preocupa sobre todo a los ciudadanos. Para ello, antes de empezar el post, nos vinieron a la cabeza varias preguntas, las cuales, vamos a ir contestando poco a poco a lo largo del artículo; la primera trata sobre ¿qué es la violencia sexual?, ¿cuál es el porcentaje de agresiones sexuales que se da en nuestro país? y una última que consideramos fundamental ¿son reincidentes los agresores sexuales? Si quieres conocer las respuestas, sigue leyendo.

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa del mismo, los comentarios o las insinuaciones sexuales para utilizar la sexualidad de una persona mediante coacción, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Es decir, ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento, implicando unos efectos que pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades.

Seguidamente, al ser un campo especialmente complejo y problemático de análisis psicológico, cuando se habla de agresión sexual hay que tener en cuenta dos aspectos: el primero y más preocupante es que se desconoce el número real de agresiones sexuales. Los delitos sexuales encarnan una mínima proporción de la delincuencia (en torno al 1% del total de los delitos denunciados); no obstante, se sabe que la delincuencia sexual presenta una elevada cifra negra, por lo que cabe pensar que este porcentaje, si pudieran conocerse todos los delitos, como mínimo se duplicaría (1). El segundo de los aspectos es que no existen perfiles de personalidad prototípicos o característicos de ningún agresor sexual.

Aunque no existe como tal este perfil, la investigación sobre el tema, nos apunta a que los agresores sexuales suelen presentar problemas de tres tipos diferentes aunque interrelacionados: en sus preferencias sexuales, en su conducta social, y en sus cogniciones o pensamientos sobre las mujeres y su papel en la sociedad, sobre la sexualidad, y sobre las normas y valores sociales y legales acerca de qué puede y no puede hacerse en términos de comportamiento sexual humano. Estas creencias erróneas orientan su conducta sexual de una manera inapropiada, y, además, les permite justificar estos actos (2). Todo ello, deberá ser parte del tratamiento en los programas de intervención y prevención, siendo imprescindible que el individuo aprenda, por un lado, a controlar su conducta sexual inaceptable (la agresión sexual) y, por otro, mejore sus hábitos sexuales normalizados.

Contestando a nuestra última pregunta planteada, suele existir la creencia generalizada de que los delincuentes sexuales presentan una casi segura probabilidad de reincidencia, pero… ¿es esto realmente así? ¿son los delincuentes sexuales sujetos de alto riesgo de reincidencia? Los estudios no apoyan esta idea, encontrándose de hecho que tienden a reincidir menos que otros tipos delictivos y cuando reinciden lo hacen con mayor frecuencia en delitos no sexuales (3).

Entre las características que distinguen a los sujetos reincidentes de los no-reincidentes existen factores de riesgo inmodificables, que constituyen aspectos de su propia individualidad (p.ej., edad más joven, elevado perfil psicopático, alta excitabilidad sexual) o de su experiencia pasada (p.ej., mayor duración de la carrera criminal, trayectorias laborales inestables, perfil de víctimas desconocidas).

A pesar de que los agresores reincidentes sean una minoría, un objetivo de la psicología clínica, legal y forense debe enfocarse en ellos, sin olvidarnos en absoluto de las víctimas, pues todos los estudios concluyen que de entre todos los tipos de malos tratos, las agresiones sexuales, son las que presentan un mayor impacto psicológico.

De este modo, las repercusiones que sufre la víctima se pueden dividir en dos tipos: victimización primaria y secundaria. La primaria, sería la que engloba el impacto psicológico que tiene la agresión sobre la víctima; mientras que la secundaria, haría referencia a la interacción con los diferentes actores sociales como jueces, fiscales o policía con el fin de obtener una declaración, y/o el cuestionamiento que en ocasiones se realiza acerca del testimonio de la víctima basado en la constitucional presunción de inocencia del victimario (4).

En lo que respecta al equipo de Aigolocis, una parte primordial de nuestro trabajo consiste en no incrementar el sufrimiento de las víctimas, evitando en lo que esté en nuestra mano esta victimización secundaria. Si desea obtener más información sobre los informes periciales relacionados con este ámbito, no dude en consultarnos.

Referencias:

(1) Terry, K. J. (2006). Sexual offenses and offenders: Theory,practice, and policy. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

(2) Illescas, S. R., Pérez, M., y Martínez, M. (2007). El riesgo de reincidencia en agresores sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20. Papeles del psicólogo, 28(3), 187-195.

(3) Herrero, O. (2013). ¿ Por qué no reincide la mayoría de los agresores sexuales?. Anuario de psicología jurídica, 23.

(4) Durán, M., Moya, M., Megías, J. L., y Viki, G. T. (2010). Social perception of rape victims in dating and married relationships: The role of perpetrator’s benevolent sexism. Sex Roles, 62(7-8), 505-519.